インスタ映え

梅雨が明けて暑い日が続くようになってきました。

全国で熱中症に気をつけるようにと、

毎日のように注意喚起がなされています。

そんな暑い日には、冷たいものが恋しくなるということで、

モンアンドロアさんの、

かき氷へ!

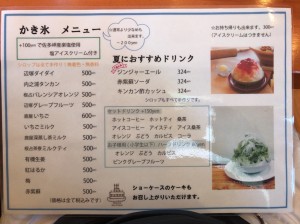

モンアンドロアさんのかき氷は、

何と言っても自然派のかき氷。

屋台で売られているような色付きシロップとは訳が違います!

そして地元食材にも拘っていらっしゃるので、

辺塚ダイダイ、内之浦タンカンや紅はるかなどの、

かき氷にするには珍しい食材があるのも魅力。

かき氷なのに紅はるか!?

と思ってしまいますが、

自然で優しい甘みの中に、

ちゃんと紅はるかの味がします。

根占茶寮ミルクティ。

ミルクティ味のかき氷が食べたいと思っていたので、

感謝です。心から感謝しかありません。

そして今回、ご主人から、

メニューには載せていないけども、

メロンがあるのですが、時価になります。とのこと。

恐る恐る聞いてみると、

今日は600円とのこと。

1,000円くらいかと思った!

ホッとして注文したところ…。

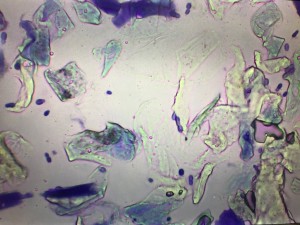

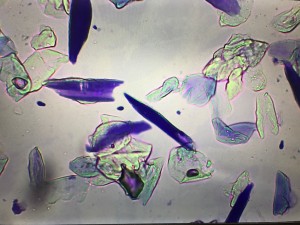

運ばれて来たのがこちら(塩アイスを100円で追加)!

なんと、メロン半分が器になっとる!

この日は、霧島のタカミメロンでした。

季節によって入荷するメロンが変わるため、

時価になるそうです。

さらにコンデンスミルクも付いてきました!

かき氷もしっかりメロン味ですが、

かき氷の下にはくり貫かれたメロンがゴロゴロ入っています!

かき氷を食べた後に塩アイスを乗っけて、

コンデンスミルクをかけて頂く。

最高です。

完璧です。

モンアンドロアさん、ありがとうございます!

器になっているメロンの果肉もしっかり削り取って頂きました。

私は世の中の流行りものに乗っかるのが好きではないので、

インスタ映えな写真を撮ることを全く無視していますが、

これは初のインスタ映え写真かと思います。

インスタにはあげていませんが…。

メロンが入荷する10月くらいまでは続けられるそうなので、

インスタ映えを狙う方も、

かき氷大好きな方も、絶対オススメです!

Patisserie Mon Endroit

鹿屋市笠之原町7402-1

0994-45-4688

営業時間;10:00~20:00

定休日;日曜日、不定休